The Replacements

The replacements

Autore: Roberto CurtiPREZZO: 12,00€

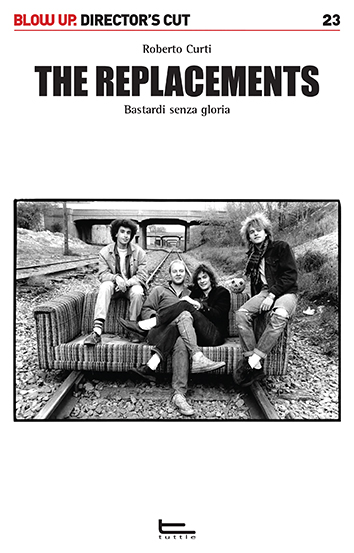

The Replacements. Bastardi senza gloria

Director's Cut #23 (luglio 2021) • 116 pagine b/n • 12,00 euro

Così come i concittadini Hüsker Dü, i Replacements furono tra gli esponenti più rappresentativi della scena indie americana anni ’80. Capitanati dal talentuoso Paul Westerberg, i quattro si conquistarono un seguito di culto grazie anche alle imprevedibili e fumiganti esibizioni dal vivo; e quando, dopo la firma con una major, sembravano destinati a fama mondiale, in realtà erano sul punto di implodere, logorati dal consumo di alcol e droghe, da tensioni interne e da un’irresistibile tendenza all’autodistruzione. Se la storia del rock è anche una storia di sconfitte ed esistenze bruciate, i Replacements ne sono stati tra gli esempi più emblematici di sempre.

Roberto Curti (Parma, 1971) si occupa di cinema, musica, letteratura ed enogastronomia. Ama i gatti e adora i cani. Collabora a “Il Mereghetti”, “Nocturno” e “Film TV”. Ha pubblicato vari libri in Italia e all’estero, tra cui Sex and Violence. Percorsi nel cinema estremo, Italia Odia. Il cinema poliziesco italiano, Italian Gothic Horror Films (tre volumi, 1957-1989) e biografie critiche di Tonino Valerii, Riccardo Freda ed Elio Petri. Scrive su “Blow Up” dal 2009 e se ne vanta coi vicini.

[di seguito l'Introduzione]

«Well Tommy’s too young / Bobby’s too drunk / I can only shout one note / Chris needs a watch to keep time» (Shutup)

(Tommy è troppo giovane / Bobby troppo ubriaco / Io so urlare una sola nota / A Chris serve un orologio per tenere il tempo)

(da Shutup)

«Perché ai critici piacevano così tanto i Replacements?»

«Perché non ce l’abbiamo mai fatta. Se avessimo venduto un milione di dischi, ci avrebbero abbandonato in fretta.»

(Paul Westerberg, intervistato su “Guitar World”, 1996)

«Could have been better if we tried harder»

(dalle note di copertina di “Sorry Ma, Forgot to Take Out the Trash”)

Ci sono molti motivi per cui a un certo punto – forse solo una frazione di secondo, e comunque non nello stesso momento per chi c’era – i Replacements sono stati il più grande gruppo rock sulla faccia della terra. Certo, non per tutti, forse solo per alcune migliaia di ragazzotti perlopiù – ma non solo – confinati nel perimetro del Minnesota, e nello specifico nel centro urbano di Minneapolis/Saint Paul, le Twin Cities che negli stessi anni tenevano a battesimo un altro nome fondamentale per la musica indipendente americana degli anni ’80, gli Hüsker Dü.

Non sono mai stati delle rockstar, i Replacements. Ci sono arrivati pericolosamente vicini: primo gruppo indie a firmare per una major, la Sire, battendo sul tempo gli Hüskers, ma anche i R.E.M. e il resto di quel drappello che dopo una gavetta fatta di concerti in locali semivuoti, tournée scassate in giro per il paese a bordo di improbabili furgoni, spinti solo da una variabile combinazione di entusiasmo, rabbia, disperazione e additivi chimico-alcolici vari, si affacciava al grande pubblico delle riviste patinate e di MTV, guadagnandosi articoli, copertine e ospitate prestigiose in TV. Questo Eldorado i Replacements lo hanno assaporato per poco, già sulla china discendente quando sembrava dovessero essere lì lì per farcela. Avrebbero potuto essere il più grande gruppo rock della loro generazione, se solo avessero voluto: avevano le canzoni, melodiche e finanche innodiche anche quando agli esordi facevano finta di suonare hardcore; e avevano un leader carismatico come Paul Westerberg, in grado di parlare a chiunque porgesse orecchio ai suoi testi senza atteggiarsi a poeta o a intellettuale.

Ma hanno preferito bruciarsi, sabotarsi, autodistruggersi. Diversamente, non sarebbero stati fedeli a sé stessi, nel bene e nel male. Hanno lasciato il campo a dozzine di artisti e gruppi che ne hanno ripreso l’attitudine, lo stile compositivo, la capacità di pescare dalle radici della musica popolare americana tutta. Sarebbero esistiti, per dire, gli Uncle Tupelo, e dunque i Wilco, senza i Replacements? Non credo. E i Lemonheads? Per non parlare di – spesso per loro stessa ammissione – nomi come Archers of Loaf, Goo Goo Dolls, Gaslight Anthem, Against Me!, Band of Horses, Ryan Adams.

Negli anni ’90 è toccato a Paul Westerberg ripercorrere una traiettoria non meno sconfortante: stavolta partendo dalla cima, da una major, dalla Hollywood che fiuta il potenziale commerciale di certa musica, e finendo nel giro di un decennio dalle stelle alle stalle. Anzi, più precisamente in cantina, dove – dopo un trio di album solisti iperprodotti e levigati in cui tentava invano di atteggiarsi a icona mainstream – si rinchiuderà a registrare dischi caserecci, grezzi, spontanei e traballanti, ma sinceri, fino alla scelta di dissipare la propria musica rendendola un manufatto esclusivamente digitale, con uscite semiclandestine e di difficile decifrabilità per i non votati alla causa (vedi ad esempio “49:00 Of Your Time Life” del 2008).

Ecco, per quei pochi ma agguerriti adepti che ne hanno seguito la parabola artistica, anche solo per un breve tratto di strada, i Replacements sono stati ben più di un semplice gruppo rock di cui cantare a squarciagola i brani. Il culto che ha accompagnato i quattro – per i fan più affezionati, ’Mats, abbreviazione della storpiatura Placemats, affibbiatagli, a seconda delle versioni, dai fan, dai critici, o da loro stessi dopo aver visto il proprio nome storpiato su una locandina – è qualcosa di profondamente devoto e irrazionale, e talvolta si appoggia a motivi che con la musica hanno solo marginalmente – ma inestricabilmente – a che fare.

Jim Walsh, nel suo libro The Replacements. All Over but the Shouting – An Oral History, mette giù una lista. Va avanti per alcune pagine, per cui sintetizzo i punti salienti.

«Perché non erano per tutti, e non cercavano d’esserlo. Perché facevano sembrare divertente essere vivi, e suonare in un gruppo. Perché erano così poderosamente tremendi, e così tremendamente potenti. Perché ogni volta che li vedevi suonare assaporavi ogni momento, perché sapevi che il tempo scorreva. Perché erano una massa di contraddizioni. Perché erano i re dell’ironia prima che l’ironia fosse ovunque. Perché erano una continua critica di qualsiasi cosa, inclusi loro stessi, e perché odiavano le rockstar, ma amavano il rock. Perché il loro nome era uno dei più grandi di sempre per un gruppo rock, gravido di dualità: spingere via i dinosauri, e suggerire che loro stessi erano solo dei rimpiazzi che riempivano un vuoto. Perché l’articolo di copertina di Steve Perry sul numero di ottobre 1989 di “Musician” li definiva “l’ultimo e miglior gruppo degli anni ‘80” e il mese dopo Jon Bon Jovi scrisse una lettera al direttore chiedendo: “Come fanno i Replacements a essere il miglior gruppo degli anni ’80 se non li ho mai sentiti nominare?”»

(Sono abbastanza d’accordo, specie sull’ultimo punto.)

Amare i Replacements significa amarne non solo – troppo facile – l’attitudine rock’n’roll e le canzoni uscite dalla penna di un songwriter talentuoso come Westerberg. Amare i Replacements significa anche (anzi, soprattutto) abbracciarne gli eccessi, le bizzarrie, le bestialità autosabotatorie che ne hanno contrassegnato la schizofrenica carriera, dagli esordi fino alle porte del Successo con la “S” maiuscola, quel successo appena sfiorato e brutalmente mancato che è coinciso con una brusca e dolorosa disgregazione. Amare i Replacements significa accettarne in toto l’essenza di cocciuti, irrimediabili perdenti. E andare incontro alla sconfitta assieme a loro, tentando di convincersi che in fondo è così che doveva andare.

TUTTLE Edizioni - P.iva 01637420512 - iscrizione rea n. 127533 del 14 Gennaio 2000